Dopo due anni di guerra devastante tra Israele e Hamas, l’8 ottobre 2025 è stato annunciato un accordo storico che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo corso per la Striscia di Gaza. L’intesa, parte della prima fase di un più ampio piano di pace promosso dall’ex presidente americano Donald Trump, prevede una serie di misure concrete: rilascio degli ostaggi israeliani, liberazione di prigionieri palestinesi, ritiro parziale delle truppe israeliane e l’avvio di un processo politico verso una governance civile palestinese nella Striscia.

Questo annuncio arriva dopo mesi di trattative riservate e un conflitto iniziato nel sangue il 7 ottobre 2023, con l’attacco a sorpresa di Hamas contro Israele. Da allora, la regione è sprofondata in una spirale di violenza, vendette, blocchi umanitari e falliti tentativi di mediazione.

La proposta di Trump, articolata in 20 punti, è la prima ad essere accettata formalmente da entrambe le parti.

Ma si può davvero parlare di pace duratura? Cosa contiene davvero questo piano? E quali ostacoli restano sul tavolo delle trattative?

Il conflitto esploso il 7 Ottobre 2023: due anni di guerra

Il 7 ottobre 2023, Hamas lanciò un attacco senza precedenti contro il territorio israeliano, causando la morte di oltre 1.200 civili, tra cui donne, bambini e anziani, molti dei quali vittime di esecuzioni sommarie o atti di violenza durante i raid nei kibbutz israeliani vicini alla Striscia. Circa 250 persone vennero prese in ostaggio e trasportate a Gaza.

La risposta di Israele fu immediata e massiccia: bombardamenti a tappeto su Gaza, incursioni terrestri e il blocco completo della Striscia. Secondo le stime dell’ONU e della Mezzaluna Rossa aggiornate a settembre 2025, oltre 38.000 palestinesi hanno perso la vita, con un numero elevato di donne e bambini tra le vittime, e circa 70.000 feriti. Migliaia di edifici civili, scuole e ospedali sono stati rasi al suolo.

Numerosi tentativi di cessate il fuoco promossi nel 2023 e nel 2024 da Egitto, Qatar, Stati Uniti e Nazioni Unite si sono infranti contro il muro dell’intransigenza reciproca, della sfiducia e degli interessi politici interni. Anche i colloqui indiretti iniziati a marzo 2025 erano falliti a maggio, dopo l’uccisione di un alto comandante di Hamas e nuove rappresaglie israeliane su Rafah.

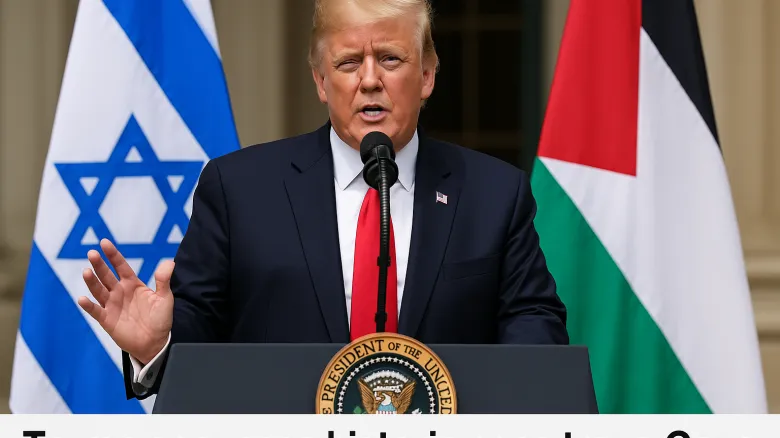

Il piano di pace presentato da Donald Trump

Alla fine di settembre 2025, Donald Trump ha presentato un piano articolato in 20 punti per porre fine al conflitto israelo-palestinese, inizialmente accolto con scetticismo ma diventato la base dell’intesa raggiunta pochi giorni dopo. Il piano, discusso segretamente in Arabia Saudita, ha ricevuto il sostegno della Lega Araba e il coinvolgimento diretto di figure chiave come il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il principe saudita Mohammed bin Salman e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Tra i punti salienti del piano figurano:

- cessate il fuoco immediato;

- rilascio simultaneo degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi;

- smilitarizzazione graduale delle brigate armate di Hamas sotto supervisione internazionale;

- istituzione di una governance transitoria a Gaza guidata da un consiglio tecnico palestinese, affiancato da osservatori ONU e rappresentanti di paesi arabi;

- avvio della ricostruzione con fondi provenienti da un fondo internazionale a guida statunitense e saudita;

- definizione di un percorso politico per la creazione dello Stato palestinese entro il 2030.

Il piano prevede una roadmap in tre fasi, da completare in massimo 24 mesi, con verifiche trimestrali da parte di una commissione congiunta USA-ONU-Arabia Saudita.

I termini dell’accordo dell’8 Ottobre 2025

La prima fase del piano è stata firmata a Doha l’8 ottobre 2025 con il patrocinio del Qatar e degli Stati Uniti. I termini prevedono:

- rilascio totale dei circa 60 ostaggi israeliani ancora vivi detenuti da Hamas;

- rilascio da parte di Israele di 2.000 prigionieri palestinesi, inclusi 250 detenuti condannati all’ergastolo;

- ritiro delle truppe israeliane dalle aree urbane di Gaza verso linee stabilite nel memorandum segreto consegnato alle Nazioni Unite.

Il premier Benjamin Netanyahu ha confermato in un discorso serale l’avvenuta firma, definendo l’accordo “un compromesso necessario per garantire sicurezza, dignità e un futuro migliore”. Hamas ha rilasciato una nota in cui definisce l’intesa “una vittoria diplomatica della resistenza palestinese”.

Le reazioni internazionali sono state per lo più positive: il segretario generale dell’ONU António Guterres ha parlato di “primo spiraglio di luce in un tunnel oscuro”, mentre l’Unione Europea ha chiesto “massima vigilanza sull’attuazione”. Iran e Hezbollah hanno espresso freddezza e sospetti su “un piano a vantaggio di Israele”.

Le sfide che attendono il processo di pace

Nonostante l’accordo, molte incognite gravano sul futuro. Hamas ha accettato il rilascio degli ostaggi ma ha respinto esplicitamente ogni ipotesi di disarmo totale, ritenendolo “inaccettabile in assenza di piena sovranità palestinese”. Israele, dal canto suo, ha subordinato il prosieguo del piano alla verifica del disarmo e alla cessazione di ogni attività militare a Gaza.

Il controllo futuro della Striscia resta una questione aperta: l’Autorità Nazionale Palestinese ha dichiarato di essere pronta a collaborare, ma al momento è esclusa dalla governance transitoria. Internamente, in Israele crescono le pressioni dell’ultradestra che considera l’accordo un cedimento.

Donald Trump, candidato favorito alle elezioni presidenziali USA del 2026, ha annunciato la possibilità di visitare Israele, Gaza ed Egitto entro novembre per rafforzare l’impegno diplomatico.

Implicazioni geopolitiche e umanitarie

L’accordo rappresenta un potenziale punto di svolta anche sul piano geopolitico. L’Arabia Saudita ha già annunciato che, in caso di piena attuazione del piano, riprenderà il processo di normalizzazione con Israele. La Turchia ha lodato l’intesa, mentre la Russia ha mantenuto un atteggiamento cauto.

Dal punto di vista umanitario, l’impatto del conflitto è devastante: secondo l’OMS, l’80% delle infrastrutture sanitarie a Gaza è fuori uso, e oltre 1,2 milioni di persone sono sfollate. Amnesty International e Human Rights Watch hanno più volte denunciato “crimini di guerra e gravi violazioni del diritto internazionale”, con accuse rivolte a entrambe le parti, ma in particolare a Israele per uso sproporzionato della forza.

Resta il rischio che Hamas, una volta ottenuti i benefici iniziali, possa rifiutare le prossime fasi del piano, soprattutto quelle legate al disarmo e alla rinuncia al controllo militare della Striscia.